日本の防火キャンペーンマッチ、1930年代〜

Committee’s Award winner 2021

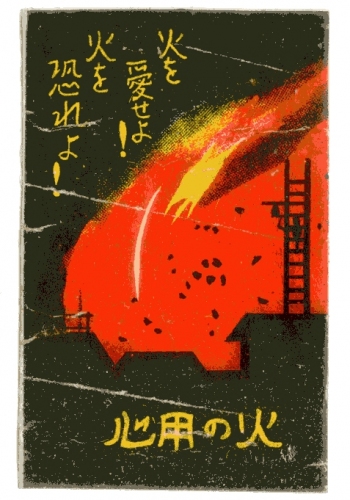

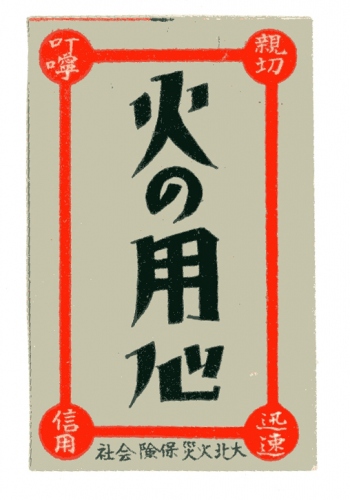

「火の用心」

今回のエキシビションのテーマは日本人にとって主要な生活指針である「防火」である。昭和時代になってローカルな広告マッチが隆盛を極めてきたが、「火の用心」は馴染みにスローガンとしてあらゆる広告に散見できる。

防火キャンペーンマッチ(昭和初期)

日本の家屋は古来からほとんどが木造である。都市が発展し木造住宅が密集すると、火災の危険は極めて高く、延焼してしばしば大火に見舞われてきた。したがって、市民生活にとって火災への備えや防火意識は極めて重要であった。「火の用心」は、誰でも口にする国民的標語であったが、マッチもその意識の浸透に盛んに利用されたのであった。

日本では昭和時代の初期には広告マッチが隆盛を極め、庶民にとって極めて身近な広告媒体であり、町単位の防火キャンペーンマッチが盛んに作られている。

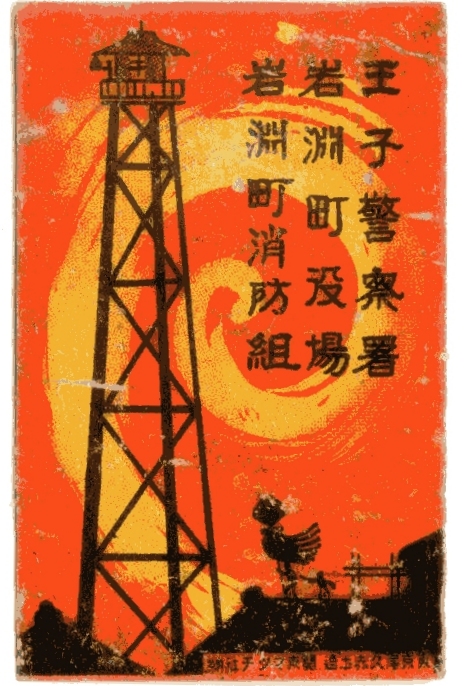

火の見櫓・火の見梯子

見張り番が常駐する鉄骨の火災監視塔が全国の消防所に設置された。また、全国に2400存在するといわれるボランティア組織の消防団には、消防ポンプ小屋とセットになった「火の見梯子」は半鐘を鳴らし、火災を知らせる役目を担った。いずれも周辺の建物が高層化し、今では役目を終えている

ラベル画像

- 火の見櫓 :クライアント、王子警察署(本文中、左)

- 火の見梯子:クライアント、不明(画面下、上列左端)

纏(まとひ)

江戸時代、消火組織の「町火消し」がそれぞれシンボルとして用いた。纏を持って燃えている家の屋根に上がり、消火に当たっている組を周囲に知らしめるためのもの。町火消はそれぞれ「め組」「に組」など、「いろは」になぞらえて48組に分かれていた。

ラベル画像

- マトヒ印め組:製造元、小林燐寸株式会社(画面下、上列右から二つ目)

- マトヒ:クライアント、大阪府消防団(画面下、上列左から二つ目)

夜回り

冬の夜中、「火の用心、マッチ一本、火事の元」の掛け声を発し、拍子木を打って町内を夜回りする防火を喚起する運動は、都会の冬の風物詩であった。最近は拍子木の音が騒音と問題にされている。都心には大正9年に火災報知器が設置された。

ラベル画像

- 拍子木と火災報知器:クライアント、板橋宿消防署他(画面下、下列右端)

火災の原因

東京における火災の原因は、タバコの火の不始末が放火を抜いて一番多い。

ラベル画像

- タバコ出火:クライアント、西陣自治協会(画面下、上列右端)

消火バケツ

薬剤を放射する消火器が普及した今でも簡易消火器具として常備されることが多い。かっては、初期消火にはとりあえず水バケツであった。

ラベル画像

- 消火バケツ:クライアント、不明(画面下、下列左から二つ目)

その他

- 火の用心:クライアント、大北火災保険会社(画面下、下列左端)

- 火の用心:クライアント、深川飲食物営業協会 (本文中、右上)

- 火の用心、歯の用心:クライアント、ライオン歯磨き(画面下、右から二つ目)